Evolution de la radiance satellite nocturne entre 2014 et 2021

3 février 2023 - Philippe Deverchère

Un article paru récemment dans la revue Science (Citizen scientists report global rapid reductions in the visibility of stars from 2011 to 2022) fait état d’une dégradation rapide de la qualité du ciel étoilé à une échelle globale entre 2011 et 2022 en s’appuyant sur les campagnes d’estimation à l’œil nu de la qualité du ciel (projet de science participative Globe at Night organisé par le National Optical-Infrared Astronomy Research Laboratory [NOIRLab]). Les estimations réalisées au fil des années dans de nombreuses régions du monde montreraient que l’on assiste à une augmentation de 7 à 10% par an de la brillance du ciel nocturne dans le domaine visible. Cet article met en particulier en exergue le fait que la dégradation du ciel nocturne est plus importante que ce que laisseraient suggérer les observations satellites nocturnes réalisées sur la même période avec l’instrument Visible Infrared Imaging Radiometer Suite Day/Night Band (VIIRS/DNB). Selon l’article, la raison principale qui expliquerait ce décalage entre les observations satellite et la perception du ciel par l’œil humain est liée au fait qu’au cours de la dernière décennie une part importante des systèmes d’éclairage a été convertie vers des technologies à base de composants LED qui ont généralement leur pic d’émission dans la partie bleue du spectre (entre 400 et 500 nm). Cette conversion est problématique pour 3 raisons :

Les courtes longueurs d’onde sont diffusées plus efficacement par l’atmosphère (c’est d’ailleurs pour cette raison que le ciel diurne est bleu : la partie bleue de la lumière solaire est mieux diffusée depuis toutes les directions). Cela veut donc dire qu’une source de lumière localisée sera moins visible depuis l’espace si son spectre est décalé vers le bleu. Le satellite observera donc une radiance diminuée depuis l’espace ;

L’instrument VIIRS/DNB embarqué dans les satellites n’est pas sensible à la partie bleue du spectre. A énergie équivalente, si une proportion plus importante de la lumière émise dans l’environnement nocturne se situe dans la partie bleue du spectre, le satellite observera là encore une radiance diminuée depuis l’espace ;

La vision scotopique humaine (qui est la vision dans un environnement avec de faibles niveaux de lumière qui mobilise les bâtonnets de la rétine plutôt que les cônes) est plus sensible à la partie bleue du spectre. Cela veut dire que le halo visible par l’œil sera d’autant plus important que la composante bleue de la lumière émise est importante, du moins à courte et moyenne distance.

Une fois ce constat réalisé, il faut cependant remarquer que plusieurs autres phénomènes rendent complexe l’analyse d’une corrélation entre la visibilité de la radiance depuis un satellite et la perception du halo par l’œil humain depuis le sol :

La fraction de lumière bleue présente dans le spectre d’émission des LED est extrêmement variable selon la température de couleur utilisée : 0% dans les LED ambrées, 5 à 7% pour les LED de température de couleur entre 2200 et 2400K, environ 10% pour les LED 2700K, environ 14% pour les LED 3000K et plus de 50% dans les LED avec une température de couleur supérieure à 5000K. On peut donc considérer que le biais lié au manque de sensibilité du détecteur VIIRS/DNB dans la partie bleue du spectre est réduit lorsque les systèmes LED installés ont une température de couleur basse. Cela est spécialement le cas dans les pays qui appliquent une législation sur les températures de couleur (ce qui est maintenant le cas pour la France où la température de couleur des nouvelles installations est limitée à 3000K).

La conversion des éclairages extérieurs vers les technologies LED s’accompagne en général d’une diminution des flux émis au-dessus de l’horizontale, i.e. le luminaire possède un ULR (Upward Light Ratio) faible (ou tout du moins plus faible que celui du luminaire qu’il remplace) qui limite la fraction du flux mal dirigé. Un point lumineux avec un ULR de l’ordre de 3% ne contribuera que faiblement à la radiance vue depuis l’espace mais il pourra malgré tout contribuer à la création du halo puisque le flux émis horizontalement ou juste au-dessus de l’horizontale est largement diffusé, spécialement dans la partie bleue du spectre ;

La lumière à forte composante bleue est plus efficacement diffusée par l’atmosphère. Cela veut donc dire qu’à puissance égale une telle lumière va plus efficacement contribuer à la création du halo au moins aux courtes échelles. Par contre, à des échelles plus grandes, on peut s’attendre à ce que le halo soit un peu moins important justement du fait d’une diffusion et d'une absorption plus efficaces ! (i.e. la lumière bleue “voyage moins loin” en quelque sorte). On voit donc qu’il y a ici une complexité liée aux différentes échelles auxquelles on considère le halo ;

La disponibilité de sources d’éclairage moins consommatrices en énergie et faciles à mettre en œuvre que représente la technologie LED produit un effet “rebond”, c’est à dire qu’elle pousse certaines collectivités et acteurs privés à sur-éclairer ;

Certains pays comme la France mettent en œuvre des politiques d’extinction en cœur de nuit sur de nombreuses communes. Or les satellites qui réalisent les observations nocturnes de radiance au sol passent en position anti-solaire (selon des orbites polaires dont le plan est dirigé sur le Soleil) et ils observent donc systématiquement des conditions de cœur de nuit. Si les extinctions sont nombreuses sur un territoire, la radiance observée en cœur de nuit peut être très inférieure à celle qui est réellement émise dans l’environnement nocturne en extrémités de nuit et cela peut donc amener à estimer de manière incorrecte la pollution lumineuse subie par ce territoire. Il est à noter que ce phénomène d’extinction en cœur de nuit n’est d’ailleurs pas mentionné dans l’article de Science alors qu’il induit clairement un biais sur l’évaluation de la pollution lumineuse à partir des données de radiance satellite.

On voit donc qu’il est difficile d’évaluer l’évolution de la pollution lumineuse en se basant uniquement sur les données de radiance satellite disponibles. Les mesures au sol, que ce soit avec une évaluation à l’œil nu du nombre d’étoiles visibles ou bien au travers de photomètres, sont nécessaires pour bien appréhender cette évolution.

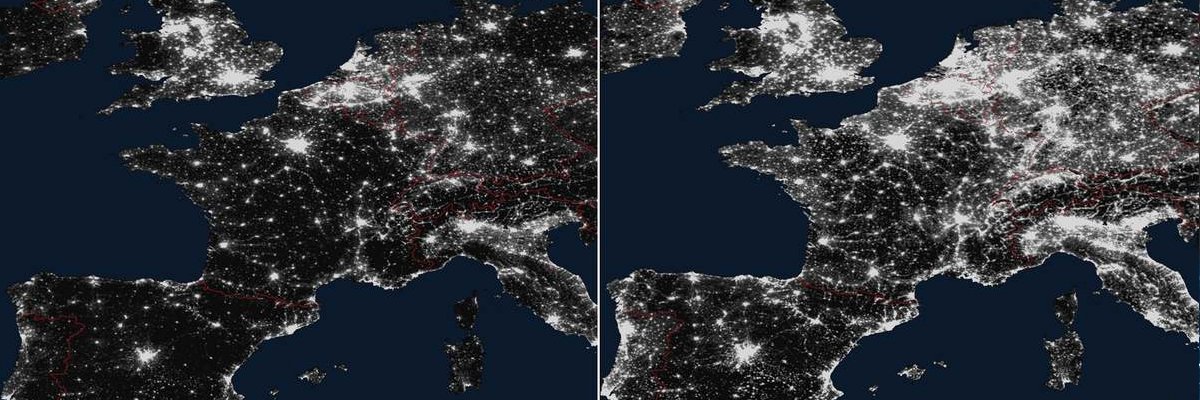

Il est toutefois intéressant de comparer les données de radiance satellite à l’échelle d’une décennie et de voir quels enseignements peuvent en être tirés. Pour cela, il est possible d’utiliser les données de radiance satellite VIIRS/DNB VNL V2 (Voir le site de l’Earth Observation Group). Ces données présentent l’avantage d’être inter-calibrées et donc de permettre des comparaisons entre les années 2014 et 2021 (les données de radiance annuelles 2022 ne sont pas encore disponibles à ce jour). L’animation ci-dessous permet de comparer sur une grande partie de l’Europe la radiance satellite mesurée en 2014 à celle mesurée en 2021 (une version de l’animation en pleine résolution est disponible en cliquant sur l’image). Les seuils de visualisation sont les mêmes dans les deux images utilisées pour l’animation afin de permettre une comparaison significative.

Une juxtaposition des deux images (cliquer sur le lien) permet de mieux comparer les différences de niveaux de radiance en un lieu spécifique entre les deux images de 2014 et 2021 (il suffit de faire bouger le curseur initialement positionné au centre de l’image avec la souris).

On peut remarquer un certain nombre de choses en comparant attentivement les deux images dans l’animation :

On constate d’une façon générale une forte augmentation de la radiance sur l’ensemble de l’Europe. C’est particulièrement vrai pour les pays à l’Est de l’Europe (Pologne, Tchéquie, Slovaquie, Hongrie, Roumanie, Serbie, Bulgarie, Grèce) mais un peu moins marqué pour la parte Ouest de la Biélorussie ;

En Allemagne, en Italie et en Espagne l’augmentation est aussi nettement perceptible, ceci sur tout le territoire de ces pays (même si cette augmentation est moins marquée que pour les pays à l’Est de l’Europe) ;

Le Benelux reste relativement stable avec toutefois une légère augmentation de la radiance en certains endroits (mais ces pays connaissaient déjà en 2014 une situation très dégradée) ;

La France représente clairement un cas particulier puisque la radiance a nettement diminué entre 2014 et 2021. La radiance autour et dans les grandes villes décroît et certains îlots de radiance isolés s’atténuent fortement ou même disparaissent. L’explication tient certainement à plusieurs facteurs comme expliqué au début de ce blog : des extinctions en cœur de nuit, une amélioration des ULR et une conversion vers la LED qui induit un niveau de détection plus faible par les satellites (diffusion plus importante de la partie bleue du spectre et très faible sensibilité du détecteur VIIRS/DNB dans cette gamme de longueurs d’onde). Mais il est indéniable que l’extinction joue un rôle important dans cette diminution constatée de la radiance en cœur de nuit ;

Certains pays montrent des évolutions différentes selon les parties de leur territoire considérées. C’est le cas de l’Angleterre avec une augmentation à l’Est de Londres et dans la région East of England et une diminution sur plusieurs autres zones (région North East, comtés de Cornouailles et du Devon, etc.). L’augmentation est certainement liée à un développement important de l’éclairage privé et public alors que les diminutions apparentes de radiance sont très probablement à mettre sur le compte de la conversion aux technologies LED et de meilleurs ULR. Ce phénomène est aussi visible en Irlande et en Suisse ;

On observe sur le sud du Portugal et le Pays de Galles une diminution significative de la radiance. Or il est avéré que ces pays ont adopté des mesures d’extinction en cœur de nuit (voir par exemple More than half of Welsh street lights off or dimmed at night).

Il sera intéressant de surveiller l’évolution de la radiance sur la France en 2022 et 2023 puisque l’on s’attend à une pratique de l’extinction en cœur de nuit encore plus importante que dans les années précédente du fait de l’augmentation importante du coût de l’énergie. Cela aidera à mieux discriminer quelle est la part de l’extinction par rapport à la conversion vers les technologies LED dans la diminution apparente de la radiance satellite.

Nuages et pollution lumineuse

20 octobre 2022 - Philippe Deverchère

Un ciel nuageux qui se transforme de nuit en couvercle lumineux. La pollution lumineuse, qui prive les astronomes de l’accès au ciel étoilé par temps clair, a un effet encore plus délétère sur la biodiversité lorsque le ciel est couvert. La réflexion sur les nuages de la lumière issue des sources d’éclairage provoque une explosion de la pollution lumineuse. Celle-ci peut s’accroître d’un facteur 10 à 30 par rapport aux niveaux atteints en conditions de ciel clair. Les conséquences sur les déplacements et la reproduction des espèces nocturnes s’en trouvent alors démultipliées.

Pour s’en convaincre, les deux images en fausses couleurs ci-dessous montrent tout le ciel à 360° depuis le même point d'observation, en l’occurrence le sommet d'une colline près du petit village de Cervières dans le Haut-Forez (Loire). Le Sud est au centre de l'image.

- L'image de gauche est prise lors d'une belle nuit claire et, outre les étoiles et la Voie lactée, on voit apparaître sur l'horizon les halos de pollution lumineuse des grandes agglomérations situées à des distances entre 30 et 85km (de gauche à droite Roanne, Lyon, Saint-Etienne et Clermont-Ferrand). Le petit halo au centre est celui de la ville de Noirétable située à 3,5km.

- A l'opposé, l'image de droite est prise dans des conditions de ciel complètement couvert avec des nuages bas. Les halos ne sont plus du tout les mêmes et la pollution lumineuse est démultipliée par les nuages qui reflètent efficacement la lumière des sources proches (effet de couvercle lumineux). De gauche à droite, les halos sont ceux du village de Cervières (qui n'a pas encore éteint son éclairage public à 23h), de l'aire d'autoroute du Haut-Forez et du village des Salles (situés respectivement à 3,5 et 2 km), et de Noirétable au centre. Dans de telles conditions, il était possible de lire un livre sans lampe de poche, ce qui n'était pas du tout le cas par conditions de ciel clair.

Déplacez le curseur au centre de l’image pour comparer les deux images obtenues par ciel clair et par ciel couvert.

Les images ont été calibrées et traitées avec le logiciel Sky Quality Camera (SQC).

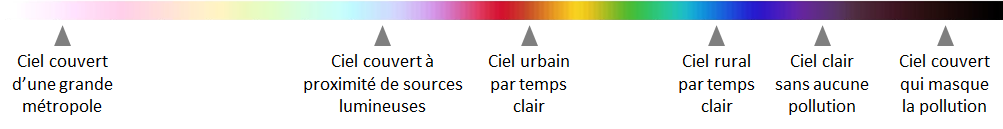

Les couleurs utilisées dans les deux images correspondent à des niveaux de brillance (ou luminance) du ciel allant du plus brillant à gauche au plus sombre à droite. Les conditions typiques où l’on retrouve certains niveaux de luminance sont indiqués sur l’échelle. Vous pouvez accéder aux images en plein résolution ci-dessous :

|  |

| Ciel clair | Ciel couvert |

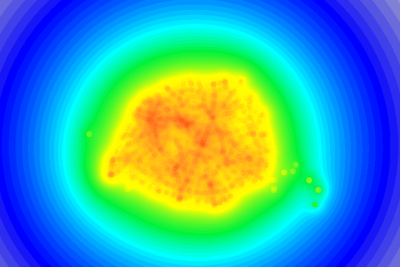

L’image ci-dessous illustre le phénomène de diffusion de la lumière par la base des nuages au-dessus d’une commune de montagne assez fortement éclairée. L’image en pleine définition est accessible en cliquant sur l’image.

Luminance du ciel dans vallée de Rio Hurtado au Chili

22 mars 2021 - Philippe Deverchère

|

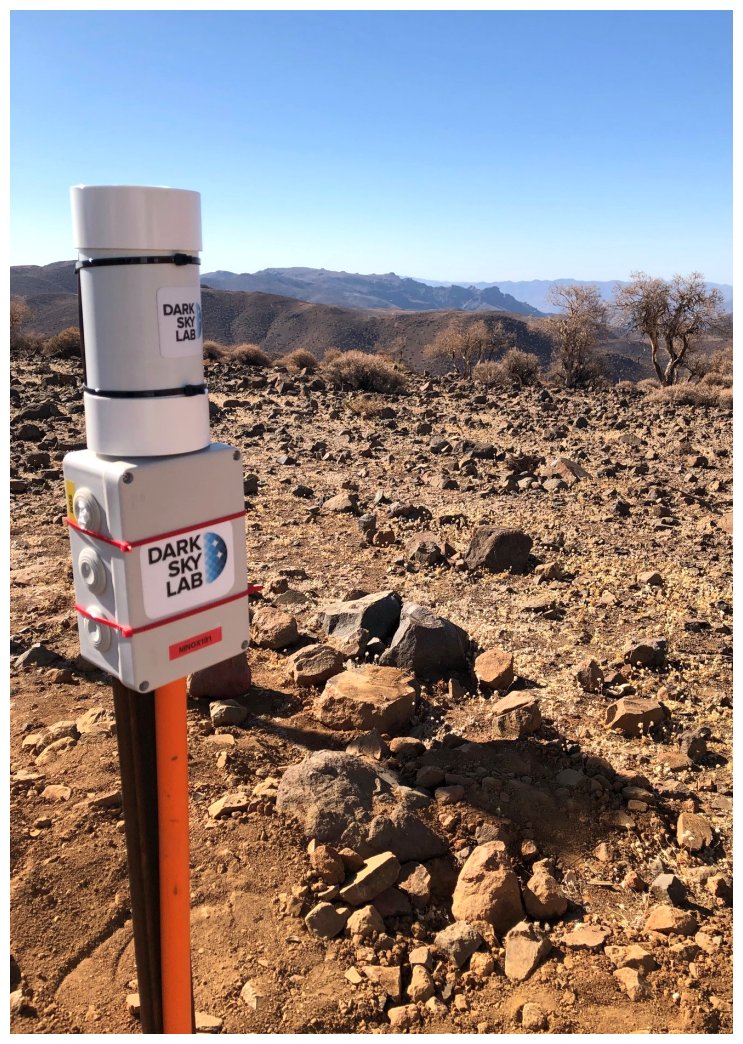

La société Deep Sky Chile opère dans la vallée de Rio Hurtado au Chili un site d’hébergement de télescopes (voir DeepSkyChile). Un système de mesure de la luminance de ciel Ninox (on n’ose pas parler de mesure de la “pollution lumineuse” sur un tel site...) y a été installé en novembre 2020 et il accumule les mesures sans interruption depuis cette date. L’objectif de ce blog est de présenter de manière didactique les premiers résultats obtenus durant ces quelques mois. |

Avant d’analyser les résultats des mesures réalisées sur le site de Deep Sky Chile dans la vallée de Rio Hurtad il est important de comprendre qu’il s’agit d’un site exceptionnel à plusieurs titres :

- Tout d’abord, il n’y a quasiment jamais de nuages ! C’est bien sûr tout à fait inhabituel pour des personnes qui comme nous étudions la pollution lumineuse principalement sur le territoire de la France Métropolitaine. De ce point de vue, ce site constitue un cas très particulier où tout est simplifié du point de vue de l’étude de la luminosité du ciel. En effet, la présence de nuages rend la luminosité du fond de ciel extrêmement erratique avec des variations significatives sur des durées inférieures à la minute (que ce soit dans des conditions d’assombrissement lorsque le site est peu ou pas pollué par la lumière d’origine anthropique ou dans des conditions d’augmentation de la brillance de ciel s’il existe des sources lumineuses à courte et moyenne distance).

- Ensuite, la région où se trouve le site est très peu polluée par la présence de sources lumineuses à proximité. Là aussi, cela induit une très forte simplification dans l’étude de la luminosité du ciel puisque les variations observées ne sont dues quasiment qu’à des causes naturelles (Lune, Voie lactée, champs d’étoiles, lumière zodiacale, “airglow”, ...).

- Enfin, la qualité de ciel est exceptionnelle sur ce site avec une valeur moyenne de seeing inférieur à la seconde d’arc (i.e. la turbulence atmosphérique est très faible). Cela contribue à produire des mesures bien stables de la luminosité du fond de ciel.

On peut donc dire que le site de Deep Sky Chile constitue un laboratoire pour étudier les causes naturelles de la luminosité du ciel !

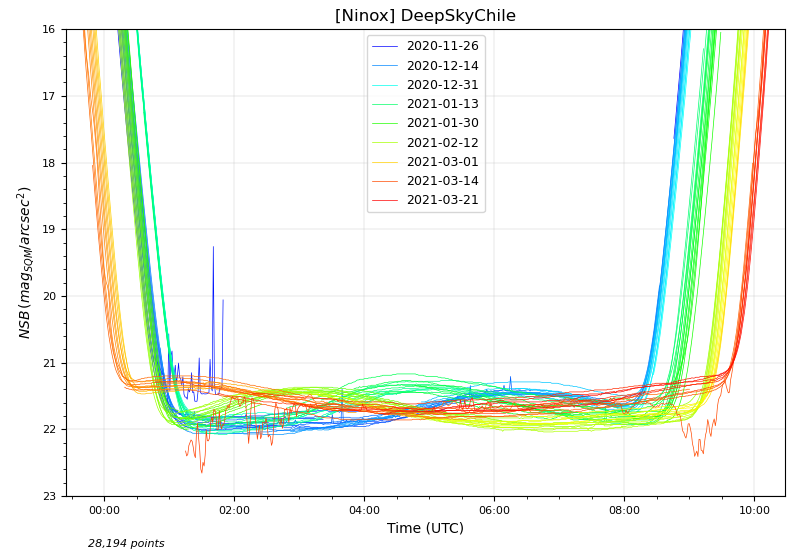

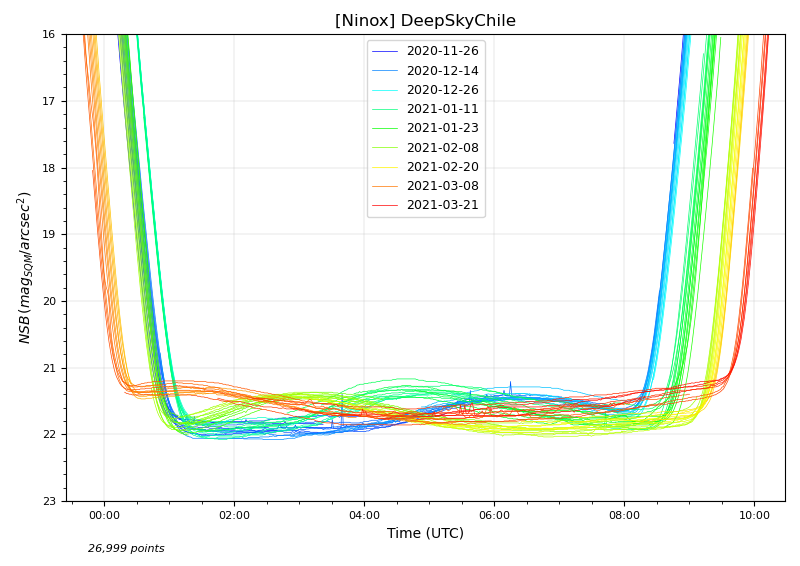

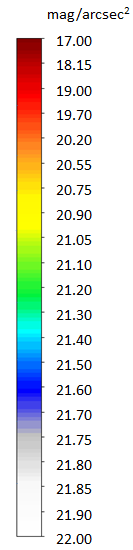

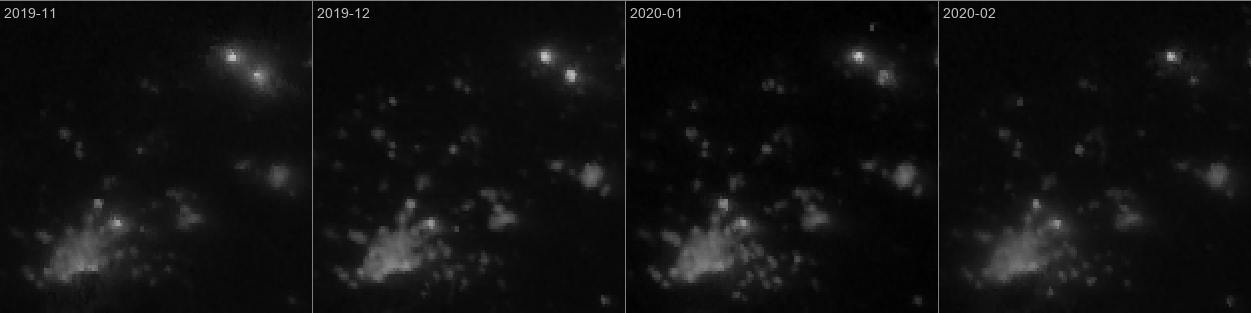

Nuits sans Lune

On voit sur la gauche du diagramme les profils de descente de la luminosité du ciel en début de nuit et sur la droite les profils de remontée en fin de nuit. La durée des nuits varie au cours du temps et les intervalles vides dans les profils de descente et de remontée représentent les nuits où la Lune était présente dans le ciel et pour lesquelles les mesures ne sont pas reportées. L’échelle de couleur utilisée permet de repérer à quelle période se rapporte chaque courbe en utilisant la légende associée. La nuit du 3 décembre 2020 (en bleu) fait apparaître des pics dus à des activités autour de l’instrument de mesure et les nuits des 14 et 15 mars sont les seules où l’on voit apparaître un profil perturbé correspondant à la présence de nuages (en fin de nuit pour le 14 et en début de nuit pour le 15).

On constate qu’au fil du cycle lunaire, le profil “en vague” se décale sur la gauche du diagramme. A cette période de l’année, il s’agit des constellations du Grand Chien, de la Poupe et de la Boussole qui passent chaque mois un peu plus tôt au zénith entre décembre et mars. L’amplitude de la contribution de la Voie lactée est estimée à 0,6 mag/arcsec2, ce qui est considérable et nettement plus élevé que ce que l’on observe dans l’hémisphère Nord. On s’attend à une amplitude encore plus grande pendant l'hiver austral puisque ce seront le Sagittaire et le Scorpion qui passeront au zénith à ce moment là près du centre Galactique.

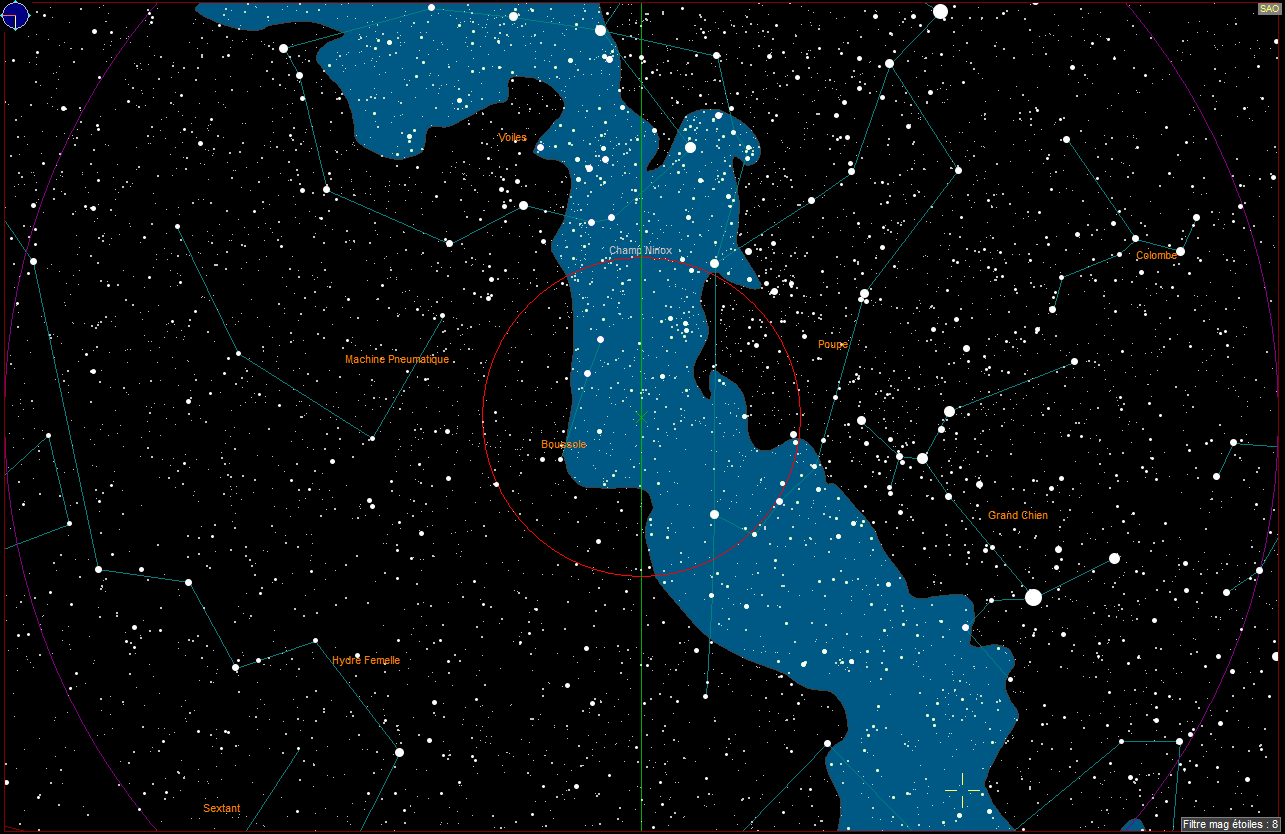

La carte ci-contre (réalisée avec le logiciel C2A) montre la configuration du ciel le 23 janvier 2021 à 05:00 TU. Sur les courbes enregistrées, cette date et cette heure correspondent à un des instants où le fond de ciel était le plus brillant. Sur cette carte, le zénith est au centre (petite croix verte) et le Nord est en bas. On constate bien que la Voie lactée est parfaitement au zénith avec les constellations de la Poupe et de la Boussole dans le champ de mesure de luminance du système Ninox (cercle rouge). |  |

Les meilleurs NSB lorsque la Voie lactée n’est pas au zénith vont au-delà de 22 mag/arcsec2, ce qui témoigne d’un ciel très sombre et parfaitement indemne de pollution lumineuse au zénith. Une chose importante à noter est que toutes les nuits ne se valent pas sur une période de quelques jours. Il y a un étalement des courbes qui dénotent des conditions variables selon les nuits, ce qui est bien sûr attendu mais qui apparaît de manière spectaculaire sur ce site sans quasiment aucun nuage. Donc même dans ce site exceptionnel il convient de choisir ses nuits pour réaliser la pose parfaite sur un objet du ciel profond !

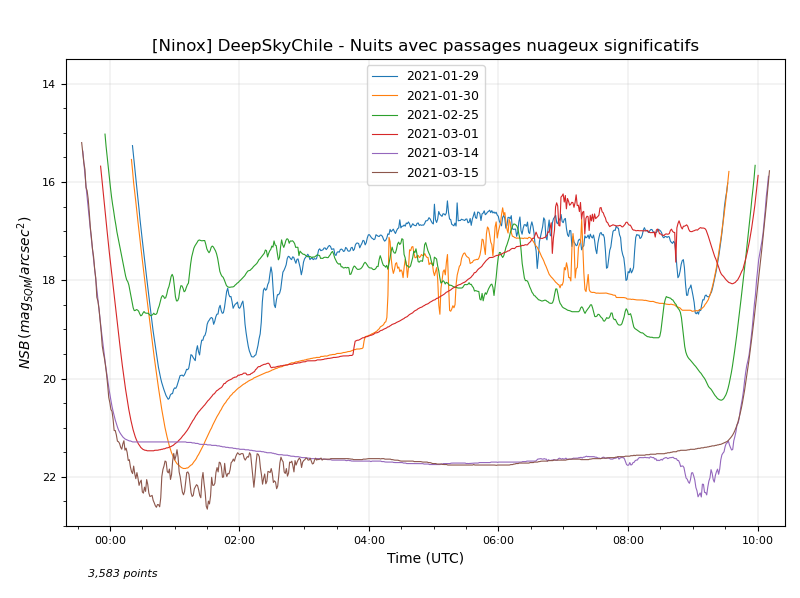

Nuits avec des passages nuageux

Visualisation du passage de la Voie lactée

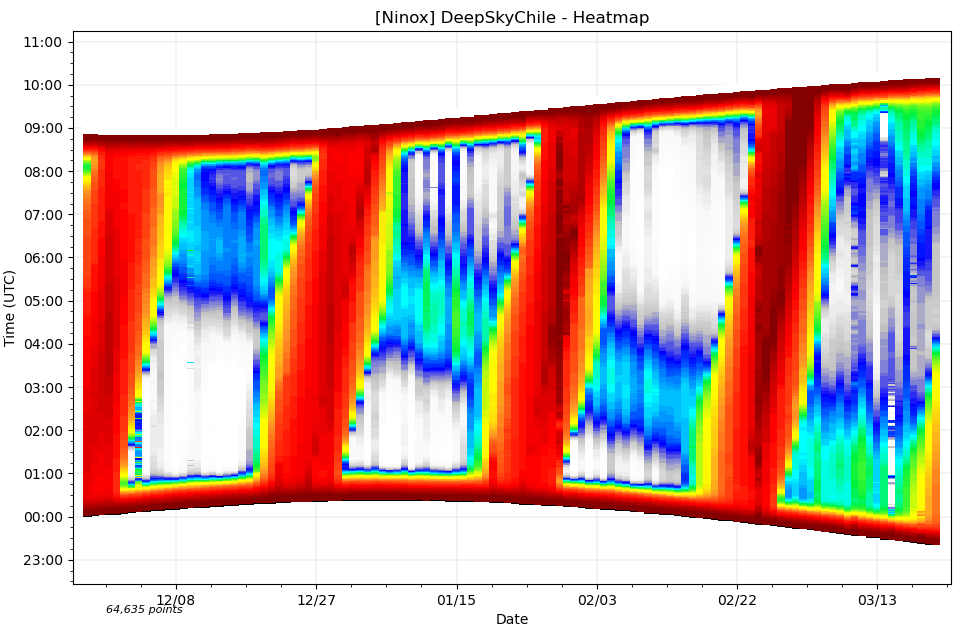

Pour des sites avec une haute qualité de ciel, il est intéressant de visualiser les valeurs de luminance mesurées à l’aide d’un diagramme de type “heatmap” où l’on affiche en colonne les valeurs de NSB pour chaque nuit avec un code couleur. On utilise donc un diagramme avec les jours sur l’axe horizontal et les heures de le nuit en temps UTC sur l’axe vertical. Le diagramme ci-dessous montre le heatmap obtenu avec l’échelle de couleur utilisée sur la la droite. |  |

Ce diagramme est riche en informations. On y voit la variation de la durée des nuits au fil des semaines (les nuits s’allongent puisque l’on entre dans l’automne austral). On peut aussi constater l'effet de l'obliquité de l'écliptique et de l'ellipticité de l'orbite terrestre autour du solstice d'été austral avec pour fin décembre et début janvier des nuits qui commencent à s'allonger le matin alors que le Soleil continue à se coucher plus tard (i.e. l'heure de coucher du Soleil en bas du diagramme continue à être plus tardive alors que l'heure du lever du Soleil en haut du diagramme devient elle aussi plus tardive). Ce n’est qu’à partir de la seconde quinzaine de janvier que la nuit s’allonge à la fois le soir et le matin.

Les zones très rouges qui reviennent chaque mois correspondent aux dates de présence de la Lune. Le passage de la Voie lactée au zénith est parfaitement visible avec la zone bleu/vert (donc des luminances plus élevées) qui se décale jour après jour en se levant plus tôt. Il s’agit de la zone des constellations du Grand Chien, de la Poupe et de la Boussole dans la Voie lactée. Une nouvelle zone de la Voie lactée commence à arriver en fin de nuit en mars dans la partie droite du diagramme. Il s’agit de la constellation du Scorpion qui sera suivie bientôt par le constellation du Sagittaire. A partir de la mi-mars, la latitude galactique du zénith ne dépasse jamais 30° et on peut constater que la brillance du ciel ne descend plus aux niveaux très sombres que l’on pouvait avoir en fin de nuit au début du mois.

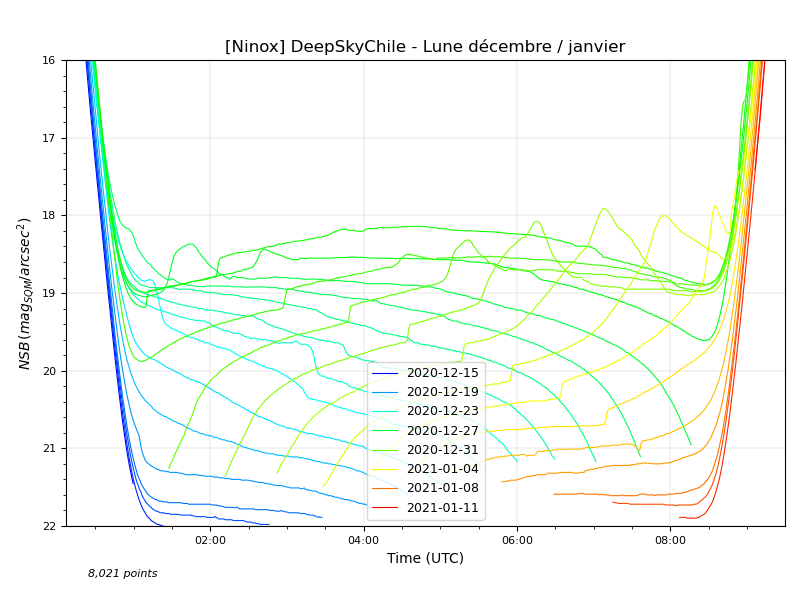

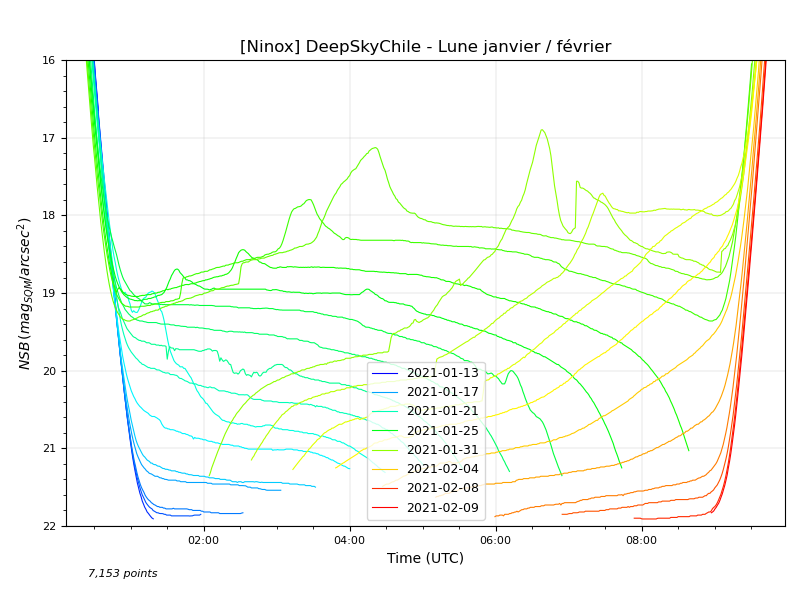

Influence de la Lune

Lorsque l’on étudie la pollution lumineuse, on ignore généralement soigneusement les nuits où la Lune est présente du fait de sa contribution très élevée à la luminosité du ciel. Toutefois, dans le cas du site de Deep Sky Chile, l’absence de nuages permet de faire apparaître de manière claire des patterns dans la contribution de la Lune à la brillance de ciel. Les 3 diagrammes ci-dessous montrent les mesures obtenues durant les 3 cycles lunaires depuis décembre (14 décembre 2020 au 13 janvier 2021, 13 janvier 2021 au 11 février 2021 et 11 février 2021 au 13 mars 2021). Seules les mesures où la Lune est présente dans le ciel ont été retenues.

|  |

|

On constate que le niveaux les plus élevés au moment de la pleine Lune sont de plus en plus haut dans les diagrammes au fil des 3 cycles lunaires. Cela est dû au fait que la hauteur de la Lune dans le ciel est plus élevée mois après mois lors de son passage au méridien nord. On remarque aussi une “marche d’escalier” sur les profils de montée et de descente. Ils surviennent au moment où la Lune est suffisamment haute dans le ciel pour éclairer l’intérieur du tube dans lequel se trouve le capteur. Les espèces de “bosses de dromadaires” sur les profils de Lune les plus élevés sont dus au fait que la Lune éclaire directement le photomètre à l’intérieur du tube.

Conclusion

En conclusion, on ne peut qu’être impressionné par la grande qualité des nuits sur ce site dans les montagnes chiliennes ! Cela montre de manière indubitable que la contribution de la Voie lactée ne peut pas être ignorée lorsque l’on étudie la pollution lumineuse au travers de mesures photométriques. Les mois à venir permettront d’affiner encore les analyses sur la contribution de la Voie lactée à la luminance du ciel et d’étudier en particulier la brillance de surface en fonction de la longitude Galactique. Les données accumulées sur le site de la vallée de Rio Hurtado vont d’ailleurs nous permettre de calibrer les corrections à appliquer sur les mesures de NSB de sites quelconques pour ne pas prendre en compte la Voie lactée, ceci afin d’isoler la contribution de la lumière d’origine anthropique (un futur blog détaillera cette démarche).

Serres éclairées et pollution lumineuse

25 juillet 2020 - Philippe Deverchère

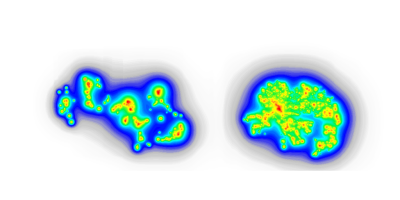

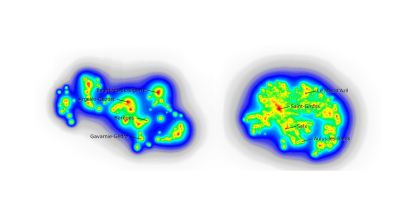

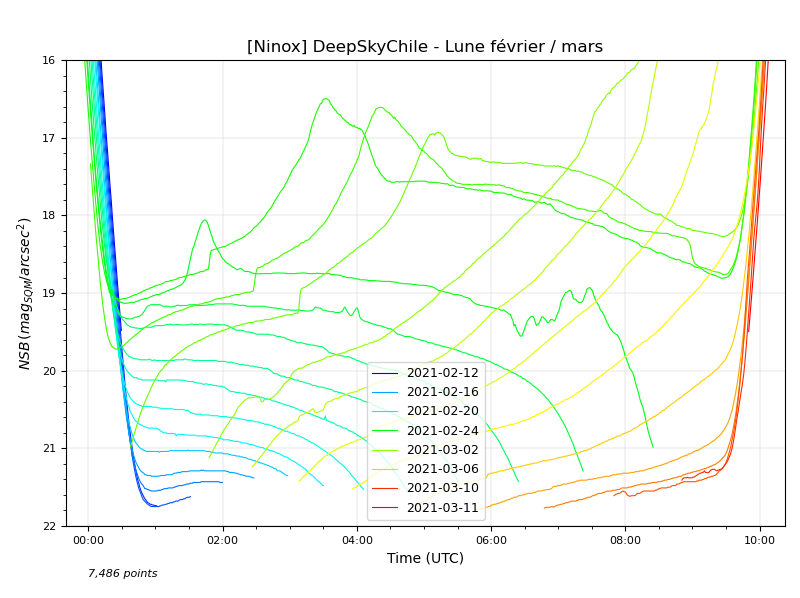

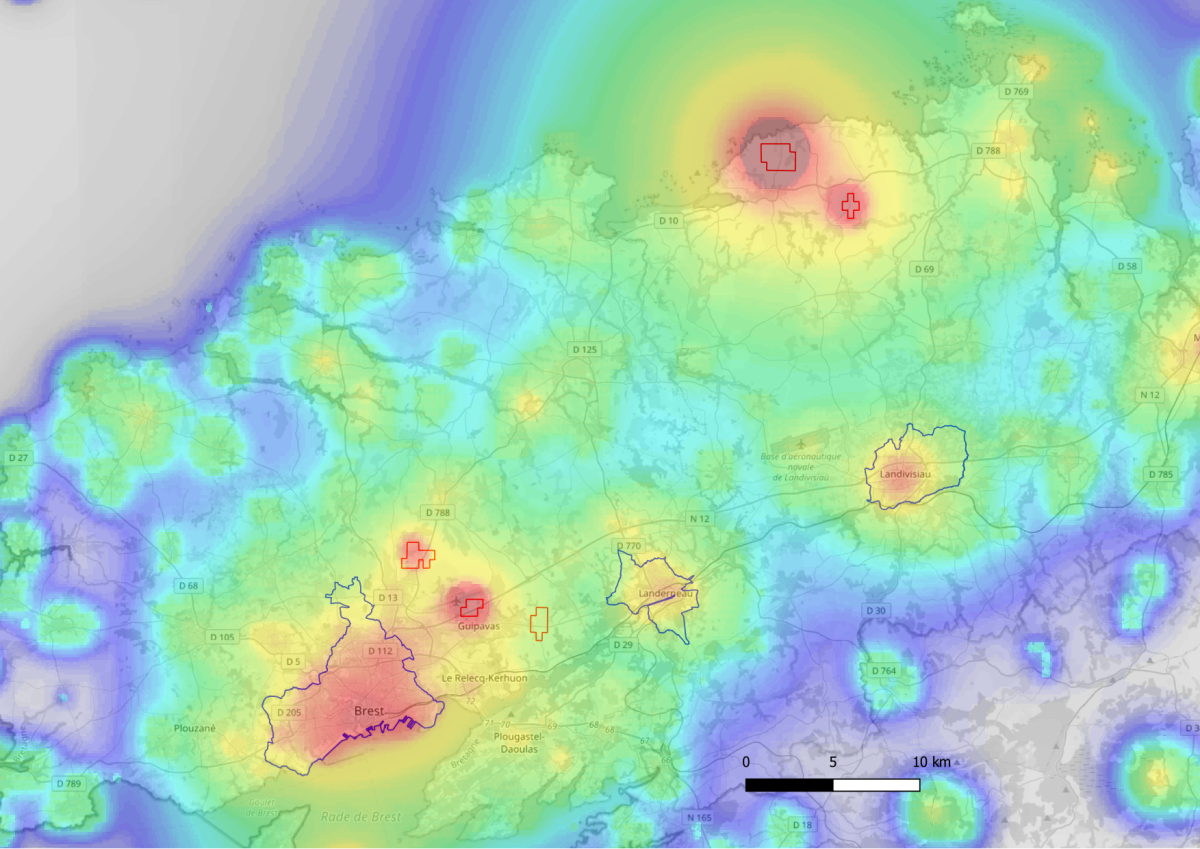

De nombreuses communes font des efforts pour pratiquer l’extinction de l’éclairage public en cœur de nuit afin de diminuer la pollution lumineuse et contribuer à préserver la biodiversité. Mais ces efforts sont bien souvent contrecarrés par l’augmentation des nuisances lumineuses issues des parcs d’éclairage privé. C’est le cas en particulier dans le Finistère où sont implantées de nombreuses serres qui pratiquent la culture de tomate hivernale. Ce type de culture utilise généralement un éclairage à base de LED avec une composante bleue importante qui cherche à reproduire le spectre solaire durant la nuit et accélérer la pousse des tomates. Cela se traduit par de très fortes émissions de lumière vers le ciel qui sont facilement repérables sur les images satellite nocturnes.

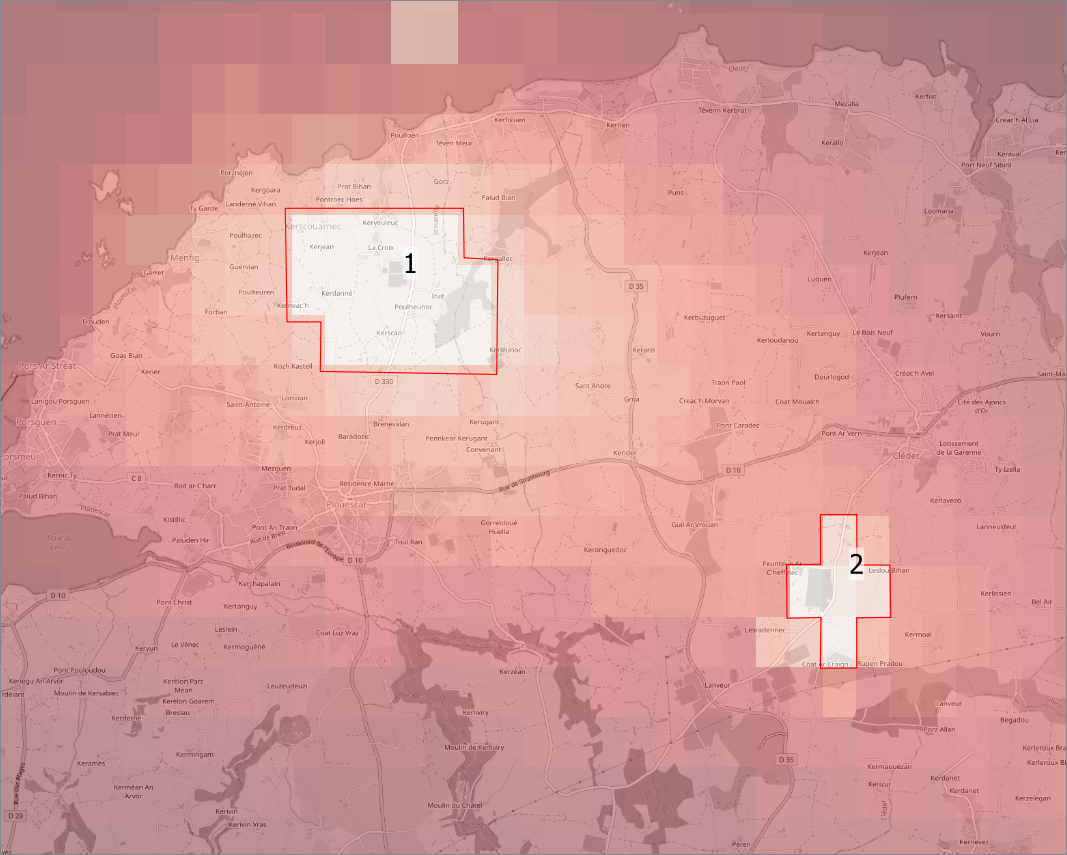

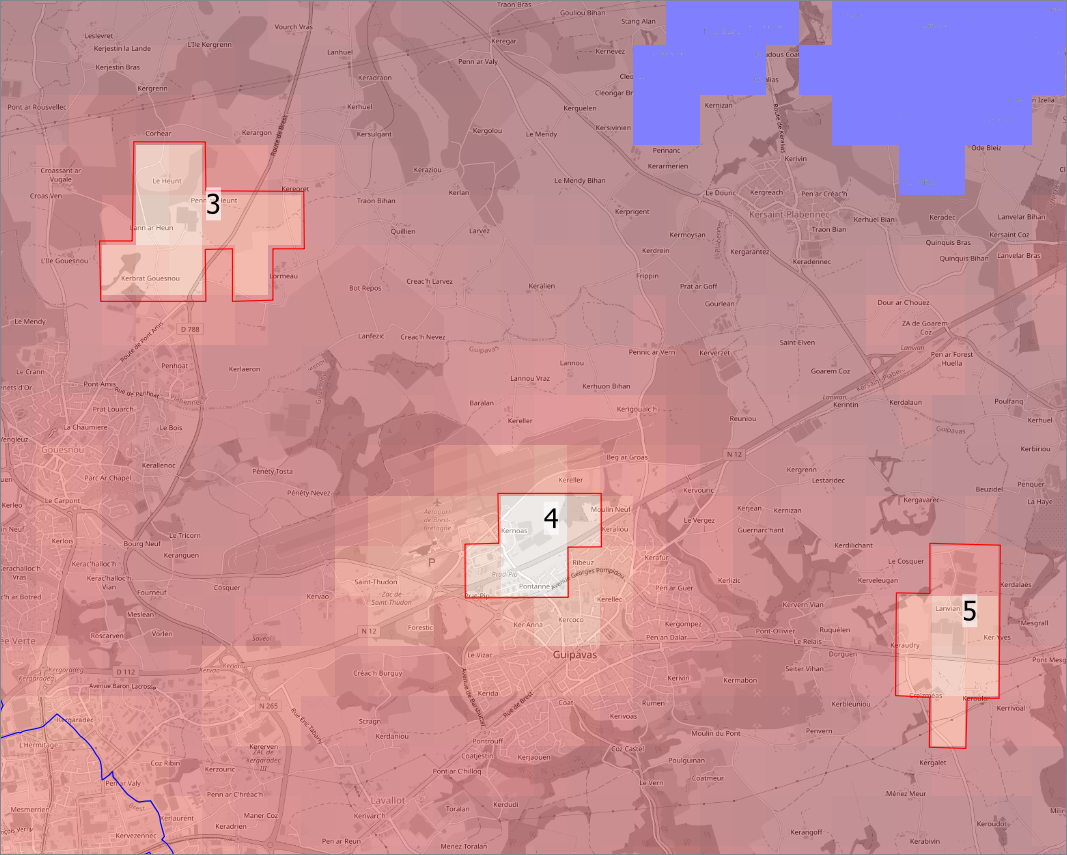

| A titre d’exemple, on peut repérer sur la carte à gauche 5 zones de radiance très intenses associées à des serres (numérotées de 1 à 5). Les données de radiance montrées sur la figure sont issues du jeu composite mensuel VIIRS/DNB de décembre 2018 publié par le NOAA (voir la page VIIRS/DNB du site NOAA pour plus d’informations). Les seuils ont été ajustés sur cette carte pour bien faire ressortir les zones de radiance élevées. |

L’éclairage des serres peut typiquement durer d’octobre à avril sachant que ce type de production permet un travail plus régulier et étalé tout au long de l’année. En analysant les composites mensuels depuis 2012 sur la zone, on peut constater des périodes d’extinction de certaines serres (probablement liées aux plages d’éclairage, au type de culture, aux périodes de désinfection et aux périodes creuses), mais d’une façon générale celles-ci sont éclairées durant toute la période hivernale. Des systèmes d'occultation peuvent être installés pour éviter l'émission de lumière dans l'environnement nocturne, mais les constatations sur les images de radiance satellite tendent à montrer qu'ils sont très peu utilisées.

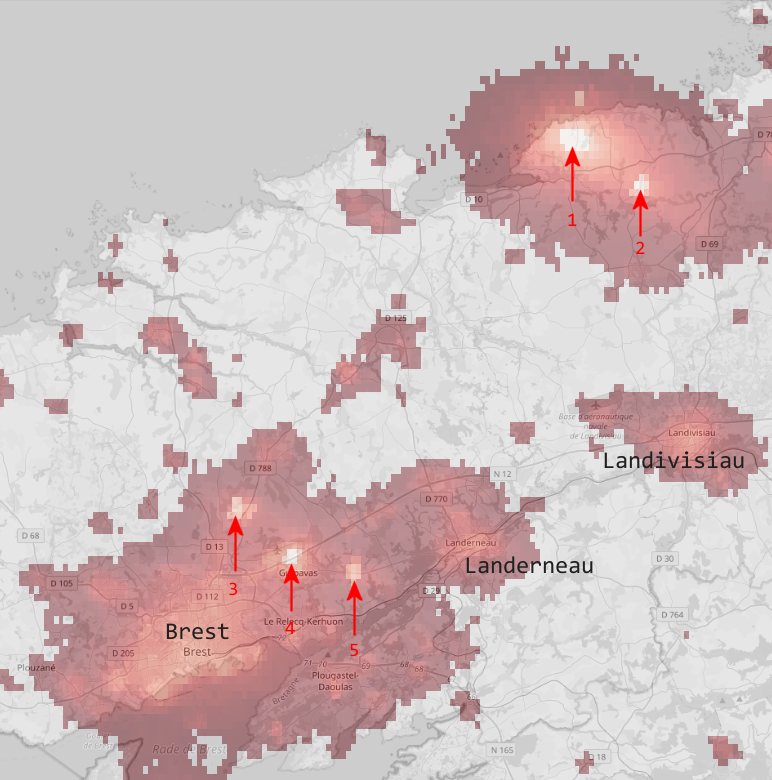

Les vignettes ci-dessous montrent les données de radiance dans la même zone que dans la figure ci-contre mois par mois entre novembre 2019 et février 2020. Sur ces vignettes, les seuils n’ont pas été spécifiquement ajustés pour faire ressortir les zones de plus forte radiance.

On voit très bien durant toute cette période 4 des 5 serres. Une des serres (labellée N° 5 dans la figure) est partiellement visible en novembre et décembre 2019.

Il est intéressant de comparer les radiances émises par les serres à celles émises par les agglomérations à proximité. Pour cela, il suffit de faire la somme des pixels de radiance associés aux serres et de faire de même pour le territoire de quelques agglomérations. Toutefois, comme les radiances sont à des niveaux extrêmement élevés sur les serres, une diffusion importante s’opère sur une échelle qui peut aller jusqu’à plusieurs kilomètres. On décide arbitrairement de délimiter les pixels les plus brillants autour des serres comme cela est montré dans les cartes de radiance des 5 serres ci-dessous (les pixels en bleu indiquent une valeur de radiance très basse voire nulle) :

|  |

L’unité de mesure de la radiance émise par les sources lumineuses au sol et captée par depuis l’espace par des satellites est le watt par mètre carré et par stéradian (W·m−2·sr−1). On utilise ici une unité dérivée, le nW.cm−2.sr−1, qui permet de manipuler des valeurs plus lisibles.

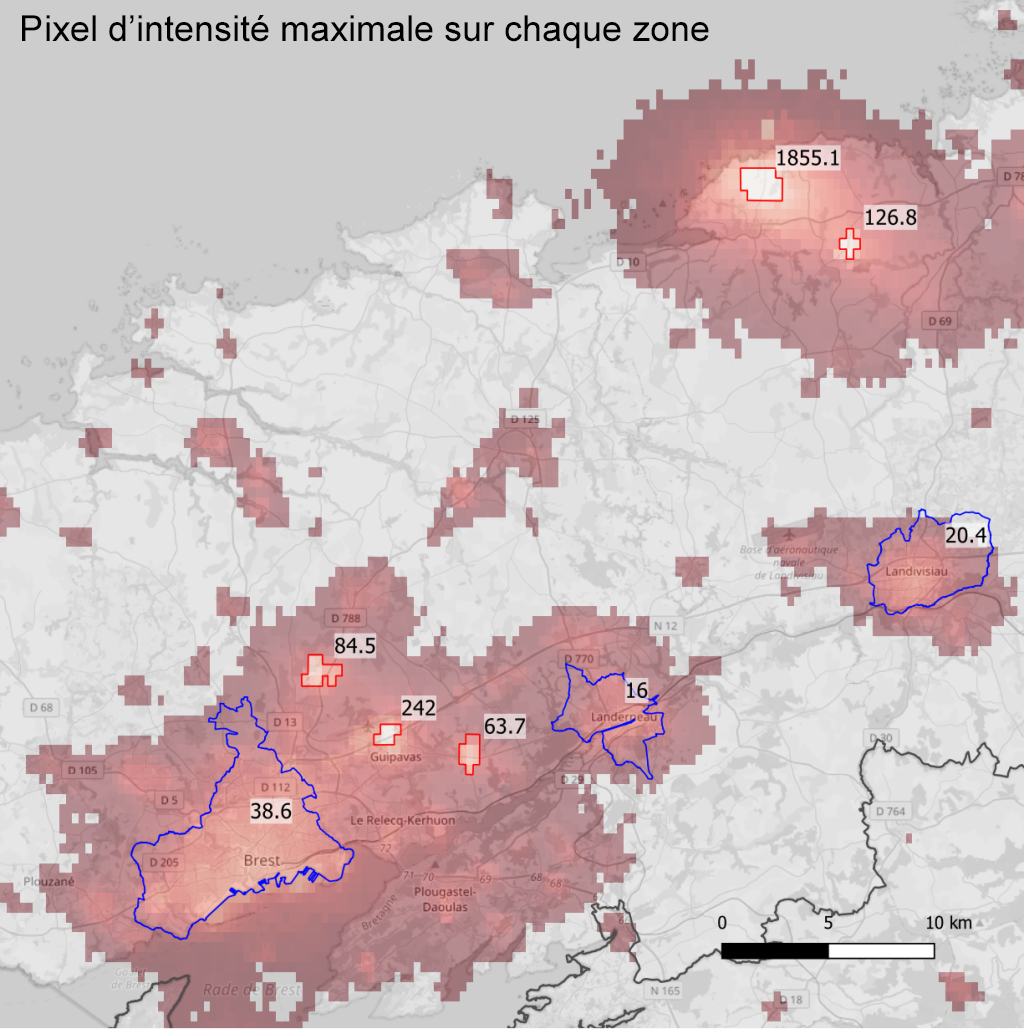

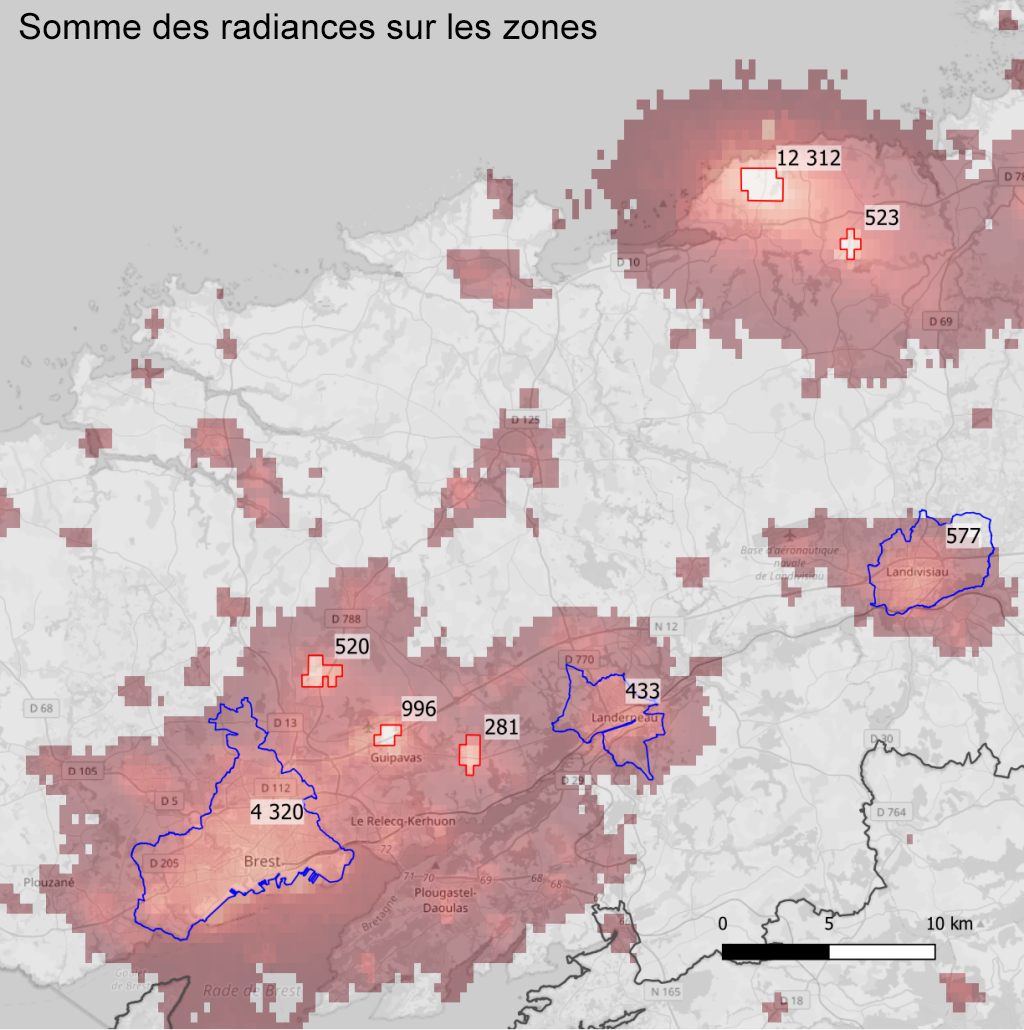

La carte ci-dessous à gauche montre le pixel de radiance maximale sur chacune des zones de serres ainsi que pour 3 agglomérations à proximité (sur tout le territoire des communes) : Brest (140 000 habitants), Landerneau (15 746 habitants) et Landivisiau (12 200 habitants). Celle de droite montre la somme de toutes les radiances sur chacun des zones. Les radiances sont exprimées en nW.cm−2.sr−1.

|  |

On peut constater que le pixel de radiance maximale sur la serre N°1 est presque 50 fois brillant que le pixel de radiance maximale de la ville de Brest. De même, la radiance intégrée sur la partie centrale de la zone de radiance de la même serre est presque 3 fois plus importante que celle de toute la commune de Brest. Cela implique donc que la serre N°1 a environ 3 fois plus d’effets délétères que la ville de Brest en termes de pollution lumineuse. Elle produit donc autant de radiance vers le ciel, et donc de pollution lumineuse, qu’une ville de 400 000 habitants. De façon similaire, la serre N°4 a deux fois plus d’impact que la ville de Landerneau. D’une façon générale, il est facile de constater que les serres industrielles sont d’intenses sources de pollution lumineuse.

Le tableau ci-dessous fournit les statistiques sur les pixels de radiance de chacune des zones.

| Zone | Nombre de pixels | Somme des pixels | Moyenne des pixels | Médiane des pixels | Pixel minimal | Pixel maximal | Entendue de valeurs |

| Serre 1 | 16 | 12 312 | 769.5 | 792.5 | 137.2 | 1 855.1 | 1 717.9 |

| Serre 2 | 5 | 522 | 104.5 | 105.0 | 84.0 | 126.8 | 42.8 |

| Serre 3 | 11 | 519 | 47.2 | 47.4 | 17.3 | 84.5 | 67.2 |

| Serre 4 | 6 | 996 | 166.0 | 184.0 | 83.1 | 242.0 | 159.0 |

| Serre 5 | 9 | 280 | 31.2 | 22.6 | 7.4 | 63.6 | 56.2 |

| Brest | 346 | 4 320 | 12.4 | 12.2 | 0.6 | 38.6 | 38.0 |

| Landerneau | 96 | 433 | 4.5 | 3.9 | 0.8 | 16.0 | 15.2 |

| Landivisiau | 135 | 577 | 4.3 | 2.6 | 0.4 | 20.4 | 20.0 |

On pourrait penser que quelques zones de très forte radiance ont finalement moins d’impact que l’éclairage très étalé des agglomérations, mais dans les faits elles provoquent l’apparition d’importants halos de pollution lumineuse qui ont des effets sur de longues distances. Le résultat d’une simulation de pollution lumineuse (dans des bonnes conditions de ciel clair) réalisée par diffusion des radiances satellite d’un jeu composite synthétique assemblé par DarkSkyLab à partir des données VIIRS/DNB du NOAA est montré ci-dessous. On remarque que dans le jeu synthétique utilisé (créé à partir de tous les composites mensuels de 2019) il n’y a pas de radiance associée à la serre N°5 et il n’y a donc pas de création d’un halo spécifique sur cette zone. L'échelle de couleur Otus utilisée pour cette carte est présentée plus bas dans ce blog.

Le halo associé à la serre N°1 est particulièrement important et produit un impact sur plusieurs dizaines de kilomètres.

Il est important de noter que les estimations de radiance, et donc de pollution lumineuse, fournies dans ce post sont très probablement largement sous-estimées pour les serres qui utilisent des systèmes d’éclairage à base de LED. En effet, l’instrument VIIRS embarqué sur le satellite Suomi NPP du NOAA a une réponse spectrale très limitée dans la partie bleue du spectre[1]. Or, les éclairages utilisés dans les serres industrielles à base de LED ont une très forte émission dans le bleu (la lumière bleue est de plus beaucoup mieux diffusée dans l’atmosphère). Il est donc très probable que les impacts en termes de pollution lumineuse liés à l’éclairage de nuit des serres sans système d’occultation soient encore plus importants que ce qui est décrit ici.

Les serres industrielles qui mettent en œuvre sans précaution un éclairage nocturne participent de manière très importante à la pollution lumineuse comme cela a été démontré dans ce court article. Le déploiement de telles installations relativise très fortement les efforts des communes du Finistère pour le mise en place de l’extinction de l’éclairage public en cœur de nuit (qui est une pratique très répandue en Bretagne). Les effets néfastes de l’émission de lumière artificielle dans l’environnement nocturne ne sont plus à démontrer, et les serres industrielles éclairées représentent donc un problème environnemental préoccupant pour l'avenir.

[1] Cao, Changyong & Bai, Yan. (2014). Quantitative Analysis of VIIRS DNB Nightlight Point Source for Light Power Estimation and Stability Monitoring, Remote Sens. 2014, 6(12), 11915-11935; doi:10.3390/rs61211915. Remote Sensing. 6(12). 10.3390/rs61211915.

Une nuit parfaite au cœur des Cévennes

13 février 2020 - Philippe Deverchère

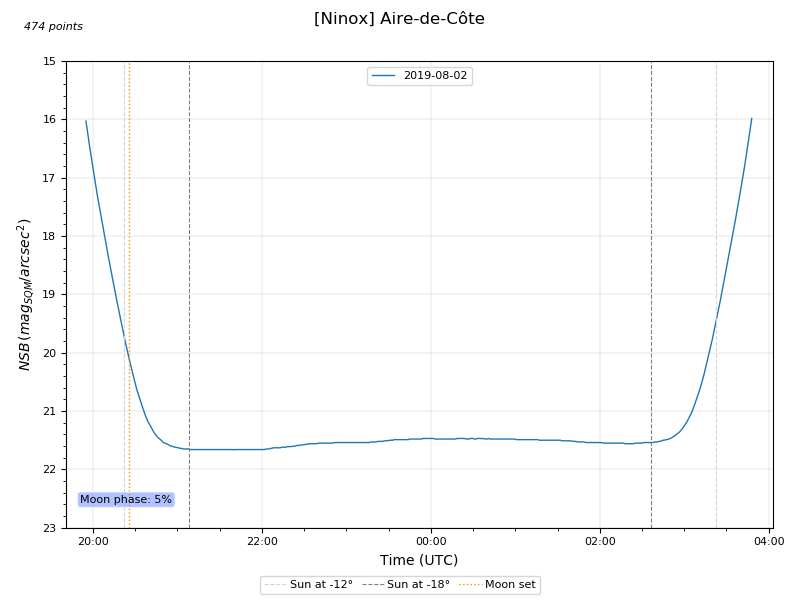

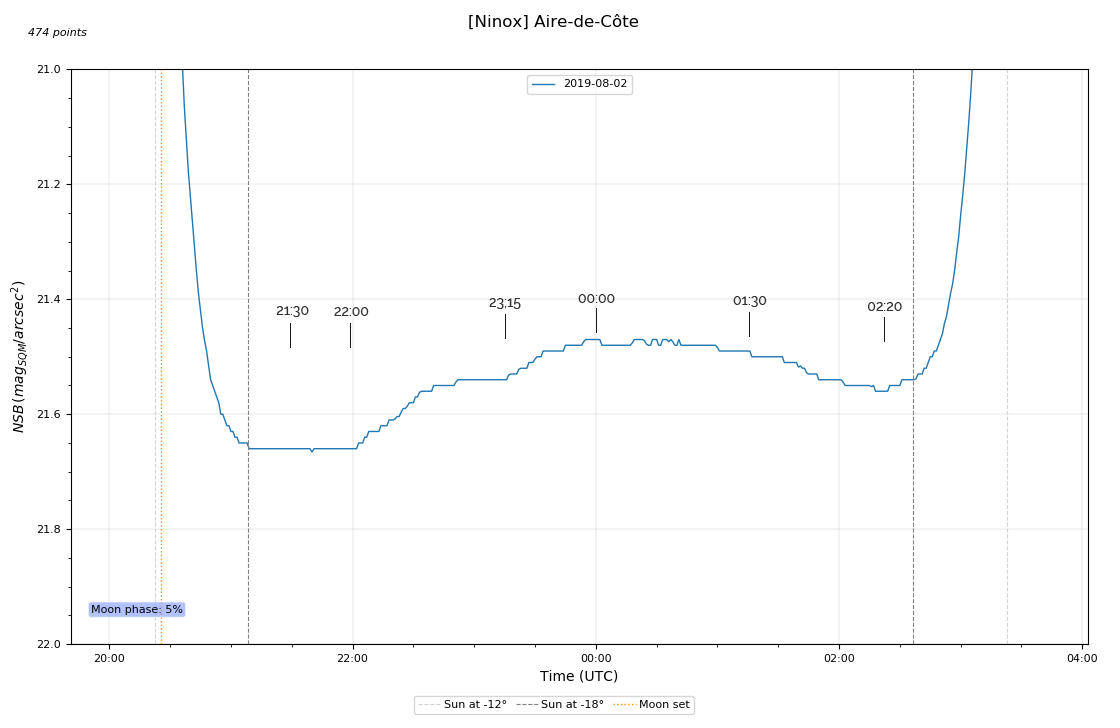

La nuit du 2 au 3 août 2019 a été une nuit comme on en voit rarement, même au cœur du Parc National des Cévennes. Au lieu dit L’Aire-de-Côte sur la commune de Bassurels, à l’Est du Mont Aigoual et dans la partie sud de la zone cœur du Parc National, un système Ninox a réalisé un enregistrement de la luminance du fond de ciel au zénith que l’on peut qualifier de “parfait” cette nuit là. La Lune, avec une phase de 5%, était absente durant quasiment toute la nuit, il n’y a eu aucun passage nuageux et surtout la qualité du ciel était excellente avec une très bonne stabilité de l’atmosphère, un faible taux d’humidité et une faible charge aérosol.

On peut constater que la courbe de NSB est bien lisse, ce qui indique que les conditions météo étaient très bonnes et sans passages nuageux.

Si la nuit avait été uniformément sombre et sans source de pollution lumineuse proche, on aurait pu s’attendre à obtenir une courbe bien plate en cœur de nuit. Or, on peut observer que durant la nuit la courbe ondule légèrement avec une montée progressive jusque vers 22h30 TU (le fond de ciel au zénith devient un peu plus brillant), un petit plateau autour de 23h00 TU, une reprise de la montée jusque vers 00h30 TU et enfin une diminution progressive en fin de nuit (le ciel devient à nouveau plus sombre). Quelle est l’origine de ces variations ?

Il s’avère qu’elle sont dues... à la Voie lactée ! Durant cette période de l’année, la région du Cygne, en pleine Voie lactée, passe au zénith en milieu de nuit. Afin de visualiser la contribution de la Voie lactée à la luminance du fond de ciel, nous allons représenter la position de cette dernière par rapport au zénith à quelques instants clés sur la courbe. Sur la figure suivante, nous avons étiré l’échelle de NSB de manière à bien faire apparaître les variations de la luminance (les petites “marches d’escalier” sont dues à la capacité d’échantillonnage du capteur) et nous avons représenté les heures pour lesquelles nous allons regarder la position de la Voie lactée par rapport au zénith :

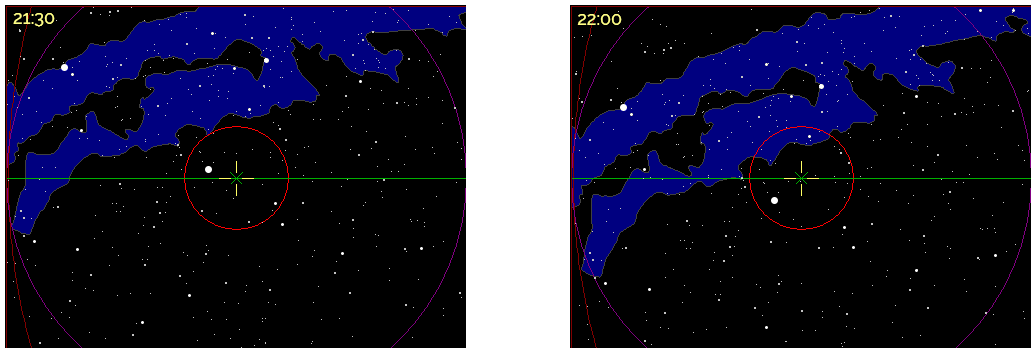

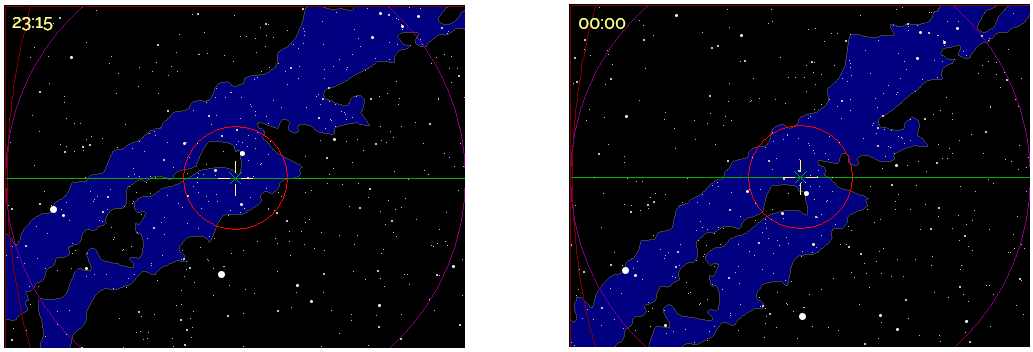

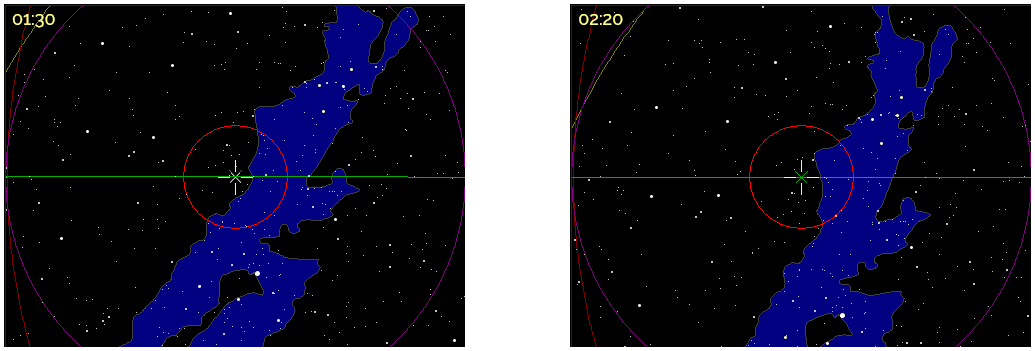

La figure ci-dessous montre la position de la Voie lactée aux différentes heures considérées. Le zénith est représenté par une croix jaune, le méridien est représenté en vert et le champ de mesure du système Ninox (de 20°) est représenté par le cercle rouge. Ces cartes ont été réalisées avec le logiciel C2A. Vous pouvez utiliser la molette de votre souris ou bien les flèches du clavier pour naviguer entre les images après avoir sélectionné la première.

Les variations de la luminance sur la courbe de NSB peuvent être expliqués en constatant que :

- A 21h30 TU, le ciel est au plus sombre car la Voie lactée n’est pas encore rentrée dans le champ du Ninox ;

- A 22h00 TU, la Voie lactée commence à entrer de manière significative dans le champ et la luminance commence à monter ;

- Un peu avant 23h15 TU, la croissance de la luminance s’est stabilisée car la zone sombre de poussière près de l’étoile Deneb (qui est l’étoile brillante à droite de la zone de poussière) est maintenant bien entrée dans le champ. Cette zone de poussière interstellaire qui coupe la Voie lactée en deux dans le sens de la longueur est appelée le “grand Rift” ;

- A 00h00 TU, la partie la plus brillante de la Voie lactée dans la région du Cygne (juste au-dessus de Deneb, avec en particulier NGC 7000, la nébuleuse de l'Amérique du Nord) est juste au centre du champ, et on atteint le maximum de luminance ;

- A 01h30 TU, la Voie lactée commence à sortir du champ et la luminance décroît ;

- A 02h20 TU, il ne subsiste qu’une partie relativement peu brillante de la Voie lactée dans le champ et, sans atteindre le niveau du début de nuit, la luminance est maintenant plus basse avant de remonter avec le lever du Soleil.

Le niveau de NSB le plus élevé en début de nuit (ciel le plus sombre) est mesuré à 21,66 mag/arcsec2 et le niveau le plus élevé à 00h00 TU est mesuré à 21,47 mag/arcsec2. Cela représente donc une différence de 0,19 mag/arcsec2, ce qui est tout à fait notable pour des conditions de ciel sombre. On voit donc que, pour des sites de qualité peu impactés par la pollution lumineuse, il est important de prendre en compte la position de la Voie lactée pour bien caractériser la qualité du ciel.

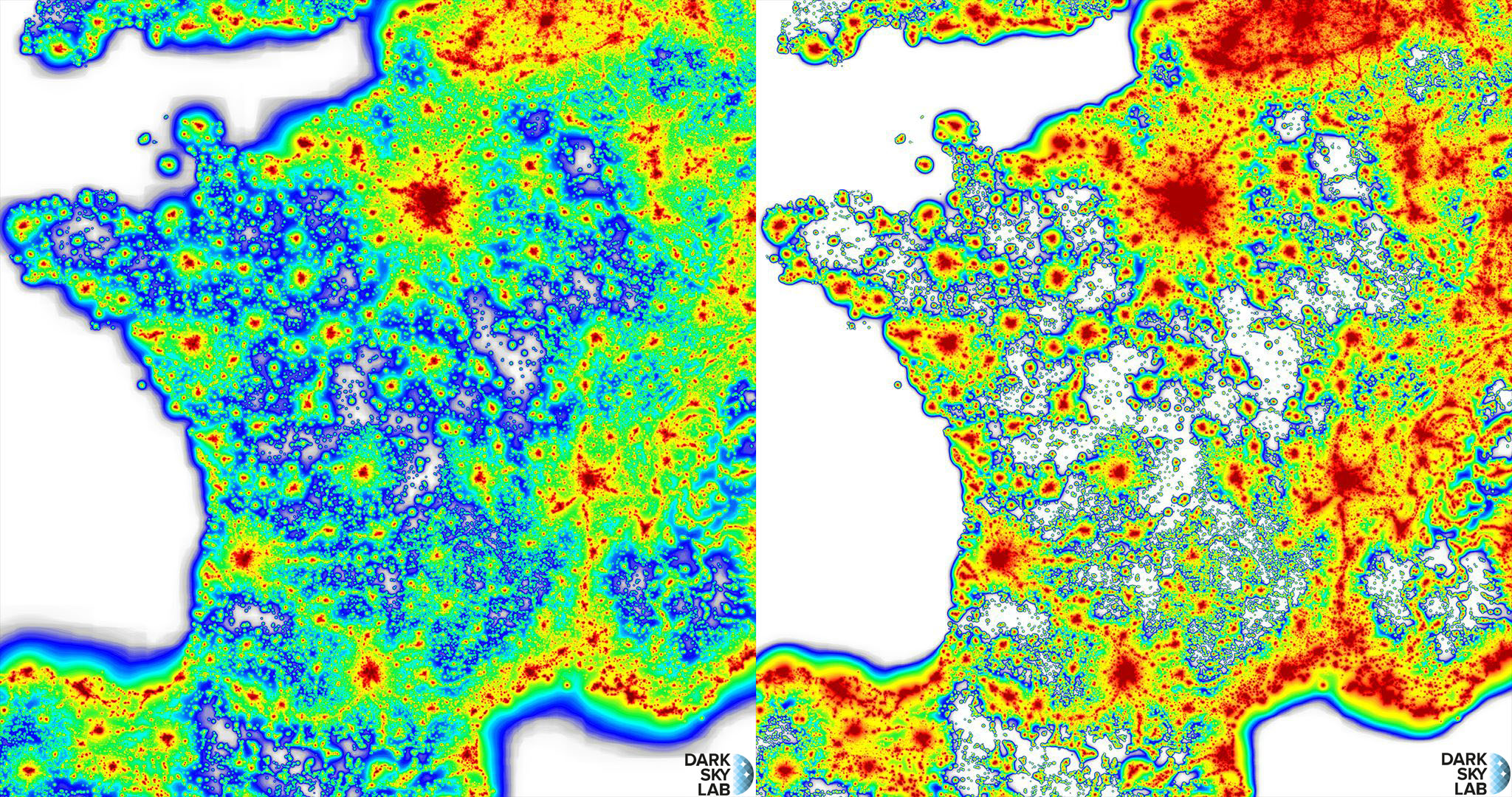

Cartes de France de pollution lumineuse par ciel clair et par ciel couvert

3 août 2018 - Philippe Deverchère

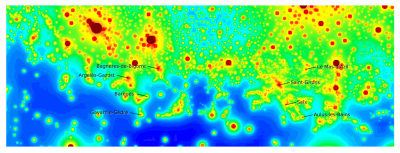

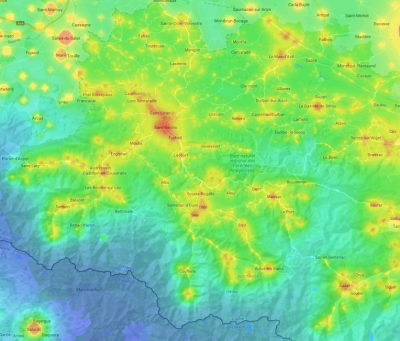

Une simulation complète de la France métropolitaine a été réalisée avec le logiciel Otus en utilisant le mode de simulation qui prend en entrée les données de radiance satellite VIIRS/DNB (données composites annuelles 2015 -- voir la page VIIRS/DNB du site NOAA). Cette simulation a été réalisée dans des conditions de ciel clair et aussi en prenant en compte une couverture nuageuse (ciel couvert à plus de 95%). Otus permet en effet de simuler la présence de nuages qui amplifient la pollution lumineuse sur les courtes distances et au contraire assombrissent l'environnement nocturne sur des sites initialement peu pollués. Cela revient en quelque sorte à augmenter le contraste de la carte de pollution lumineuse comme on peut le voir ci-dessous (la carte de gauche est le résultat de la simulation par ciel clair et celle de gauche celui de la simulation par ciel couvert).

Dans la carte simulée avec un ciel clair, on identifie facilement les zones plus sombres (en gris). La correspondance est très bonne entre les niveaux de brillance du ciel montrés sur cette carte (selon l'échelle de couleur Otus présentée plus bas dans ce blog) et les niveaux fournis sur les cartes du site https://www.lightpollutionmap.info. Cette bonne correspondance valide l'approche utilisée dans le logiciel Otus pour propager les sources de radiances issues des images satellite VIIRS/DNB.

Dans la carte simulée avec un ciel couvert, on peut voir que certaines zones sont très fortement impactées sur de grandes échelles (région parisienne, l'ensemble de la côte Méditéranéenne, la région Lyonnaise et la vallée du Rhône, etc.). Comme attendu, les zones initialement les moins impactées dans la carte de ciel clair s'élargissent jusqu'à ce qu'elles rencontrent des zones relativement polluées. On observe aussi un "mitage" de certaines zones du fait de la présence de très nombreuses petites agglomérations disséminées. Certaines de ces zones sont poreuses et permettent une continuité des corridors écologiques nocturnes, alors que d'autres forment des barrières qui ne peuvent pas être franchies.

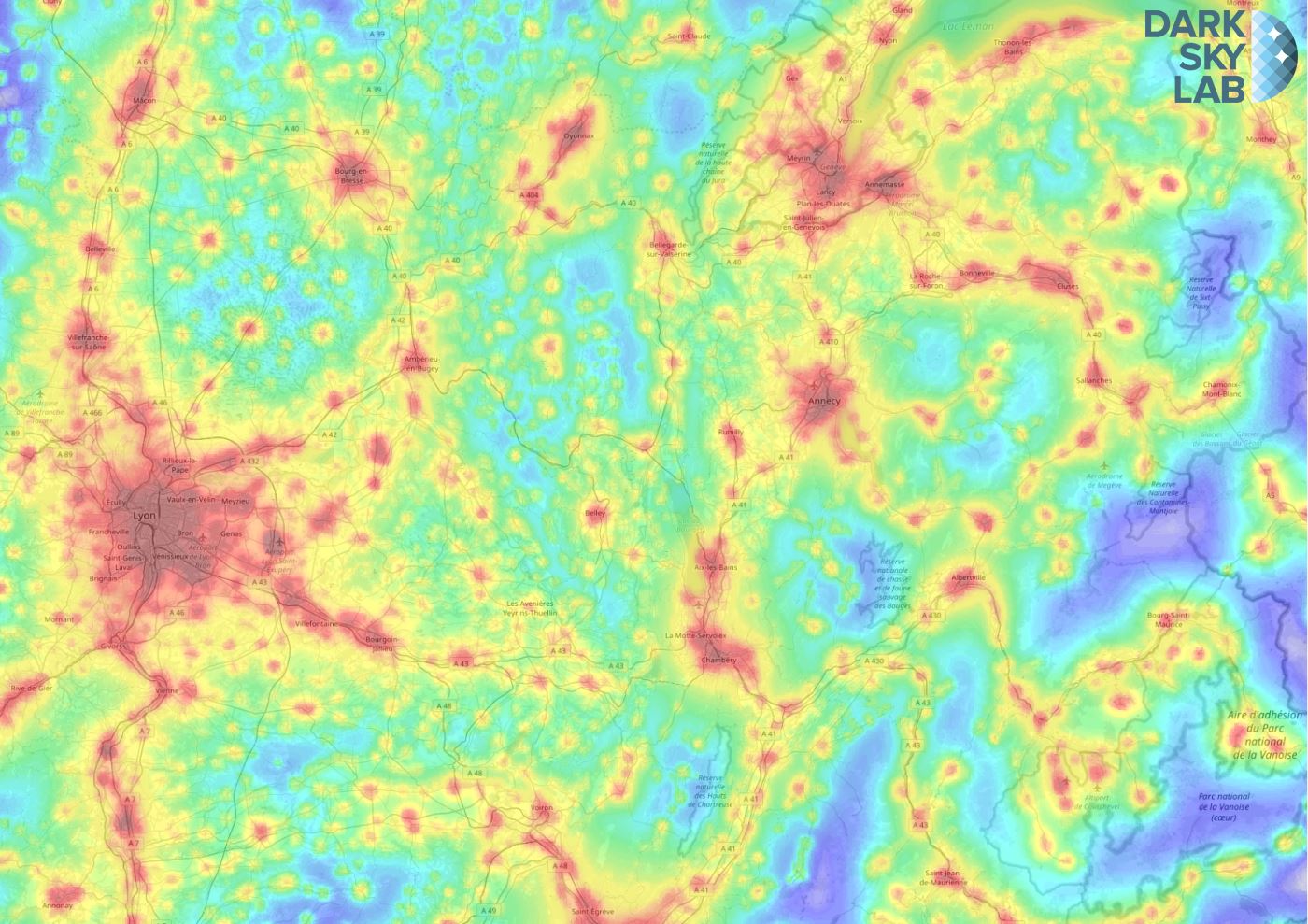

Simulations Otus à partir de données de radiance satellite

30 juillet 2018 - Philippe Deverchère

Le logiciel de simulation Otus développé par DarkSkyLab possède maintenant un nouveau mode de simulation à partir de données de radiance satellites VIIRS/DNB. La carte ci-dessous montre par exemple toute la région à l'Est de Lyon avec en particulier les villes de Genève, Annecy et Chambéry.

Indicateurs nationaux sur la pollution lumineuse

28 juillet 2018 - Philippe Deverchère

| DarkSkyLab a participé à la réflexion menée par l'UMS Patrimoine Naturel pour développer des indicateurs nationaux autour de la pollution lumineuse. Le rapport Construire des indicateurs nationaux sur la pollution lumineuse - Réflexion préliminaire est librement consultable. Ce document constitue une pré-étude qui vise à amorcer un travail de fond sur les indicateurs de pollution lumineuse en mettant par écrit des premiers éléments de réflexion et des propositions, à mettre en débat et à approfondir. DarkSkyLab est en particulier engagé sur les aspects liés aux trames noires, à la cartographie et à la métrologie de la pollution lumineuse. |

Vidéo du séminaire OMP à Toulouse

23 mars 2018 - Sébastien Vauclair

L'enregistrement de la conférence donnée par Sébastien Vauclair, gérant de DarkSkyLab, dans le cadre des grands séminaires de l'observatoire Midi-Pyrénées est disponible ci-dessous.

Prototype Ninox Z2

17 mars 2018 - Gonzague Bosch et Philippe Deverchère

Ninox Z2 va aussi inclure une connectivité augmentée avec un port Ethernet, une double alimentation 12V/5V et un ensemble d'entrées/sorties pour piloter des fonctions additionnelles telles que le réchauffage automatique du hublot. Les deux versions de Ninox vont bien sûr coexister puisqu'elles répondent à des besoins différents.

Séminaires OMP à Toulouse

13 mars 2018 - Sébastien Vauclair

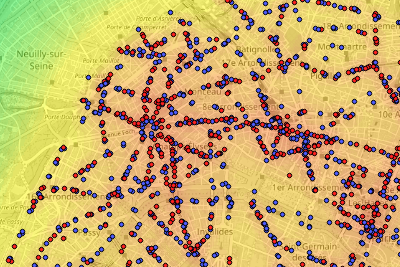

Eclairage publicitaire à Paris

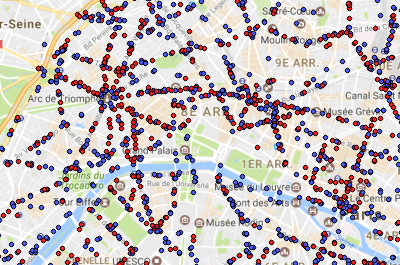

1er mai 2017 - Philippe Deverchère

La ville de Paris fournit un accès Open Data aux données de l'éclairage public. Voir l'article "À Paris même l’éclairage public est en Open Data !". Les données elles-mêmes sont accessibles sur le site Paris Data. Il faut d'ailleurs saluer cette volonté de mettre à la disposition des citoyens ces jeux de données avec un grand niveau de détails (en particulier avec les géolocalisations et les puissances des dispositifs). Les autres grandes villes de France feraient d'ailleurs bien de s'inspirer de cette initiative et de mettre à la disposition du public ces données d'intérêt général.

Outre les données concernant l'éclairage public, le jeu de données mis à disposition inclut le mobilier urbain illuminé (selon la terminologie utilisée dans le jeu de données Open Data). Il s'agit essentiellement de mobilier urbain supportant de la publicité : Abribus et mobilier urbain pour l'information (MUPI). Il est à noter que les MUPI, aussi appelés "sucettes", supportent généralement à la fois de l'affichage publicitaire et des informations municipales.

On peut donc tout naturellement se demander quelle est la contribution du mobilier urbain illuminé à la pollution lumineuse produite par la ville de Paris. Pour cela, une simulation a été réalisée avec le logiciel Otus en utilisant en entrée uniquement les sources lumineuses associées aux dispositifs publicitaires MUPI et aux Abribus. On ignore donc l'éclairage public dans cette simulation (l'intensité de cet éclairage étant beaucoup plus élevée que celle de l'affichage publicitaire, le contribution de ce dernier serait en effet complètement noyé dans le halo de l'éclairage public). Les hypothèses concernant les caractéristiques physiques de l'éclairage publicitaire sont les suivantes:

- Puissance : on utilise la puissance totale de chaque dispositif (champ Puissance) qui est fournie dans les données Open Data à laquelle on retire systématiquement 30% pour prendre en compte ce qui est dévolu aux composants ferromagnétiques et électroniques ainsi qu'à d'éventuels moteurs utilisés pour les publicités rotatives.

- ULOR (Upward Light Output Ratio) : on utilise une valeur moyenne de 40% pour l'ensemble du parc, ceci pour prendre en compte le fait que, pour les Abribus, une face éclairée se trouve à l'intérieur de l'Abribus avec donc une émission moindre par rapport à un panneau de type "sucette" pour lequel il faudrait utiliser une valeur de ULOR de l'ordre de 50%.

Le résultat de la simulation est montré ci-dessous. Sur la figure de gauche on peut voir la carte brute issue de Otus avec une échelle de couleur qui témoigne de la qualité du ciel en chaque point (voir plus loin pour des explications sur cette échelle de couleur). Sur la figure de droite, cette carte est superposée dans un SIG à la carte d'implantation des dispositifs de mobilier urbain illuminé.

|  Cliquez sur la carte pour voir l'ensemble de la ville de Paris |

On peut voir facilement sur la carte que les quartiers les plus éclairés par l'affichage sur mobilier urbain illuminé sont situés vers l'Etoile, les grands magasins du boulevard Haussmann, le Châtelet, Montparnasse, la Place d'Italie et les gares du Nord et de l'Est.

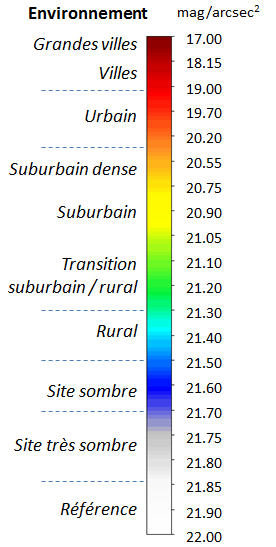

| L'échelle de couleur utilisée dans les cartes produites par Otus est représentative d'un indice de qualité du ciel. Chaque niveau de couleur dans l'échelle est associé à une valeur de luminosité du fond de ciel que l'on exprime généralement en magnitudes par seconde d'arc au carré (mag/arcsec2). En chaque point d'une carte, la valeur de luminosité du fond de ciel est calculée en prenant en compte toutes les sources lumineuses contributives : les sources lumineuses les plus proches et les plus puissantes ont bien sûr une contribution plus grande que les sources lumineuses plus lointaines ou bien moins puissantes. L'échelle montrée ci-contre est celle qui est utilisée dans la carte de pollution lumineuse produite par le mobilier urbain illuminé sur la ville de Paris. On peut donc constater qu'à lui seul, l'éclairage produit par le mobilier urbain illuminé (qui est utilisé principalement à des fins publicitaires) génère une pollution lumineuse qui est typique d'un environnement suburbain voire urbain à certains endroits. Comme dit précédemment, seule la contribution de l'éclairage du mobilier urbain illuminé est prise en compte dans le cadre de cette simulation et uniquement sur la ville de Paris. Les villes dans la périphérie de Paris auraient des contributions au moins équivalentes au niveau de ce type d'éclairage sachant que de nombreux sites de la capitale restent relativement protégés du fait de la présence de monuments historiques. Il est à noter toutefois que l'affichage publicitaire est autorisé dans une grande partie de Paris par dérogation dans le cadre du règlement local de publicité (RLP). Le code de l'environnement prévoit en effet que l'affichage publicitaire ne peut pas se faire aux abords des monuments historiques (article L581-8). |

Survol de la vallée d'Ossau

10 décembre 2016 - Philippe Deverchère

La vallée d'Ossau est l'une des 3 vallées des Pyrénées béarnaises. Dans le cadre de l'étude des trames sombres pour le Parc National de Pyrénées, DarkSkyLab a réalisé des simulations qui utilisent des données d'éclairage public détaillées. Un exemple de résultat de ces simulations est montré dans la vidéo ci-dessous dans laquelle on réalise un survol de la vallée d'Ossau. Une carte de qualité de ciel, résultat d'une simulation avec le logiciel Otus, est appliquée sur la carte 3D Google Earth en utilisant les niveaux de couleur définis dans la page Modélisation de ce site. Les sources lumineuses sont montrées pour certaines communes et la couleur des sources dépend de leur puissance (vert si moins de 100W, jaune si moins de 200W, orange si moins de 300W et rouge au delà).

La vidéo montre aussi l'effet que provoque l'extinction d'une commune sur son environnement: lorsque l'on éteint l'éclairage public du village de Aste-Béon, on peut constater que l'entrée de la vallée située à l'Est du village devient tout de suite plus sombre avec un changement net de couleur dans l'échelle de Bortle. On peut constater aussi qu'une diminution de 50% de la puissance d'éclairage de la station de ski Gourette réduit significativement l'impact en termes de pollution lumineuse sur des distances importantes. Un autre aspect de la simulation présentée concerne l'accroissement de la pollution lumineuse du fait de la réflexion de l'éclairage public sur la neige (on a estimé l'impact dans la cadre de la station de ski de Gourette).

Pollution lumineuse depuis le Pic du Midi

5 décembre 2016 - Philippe Deverchère

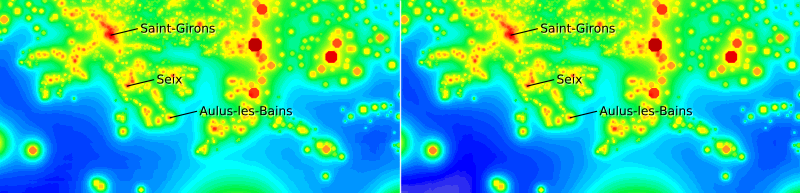

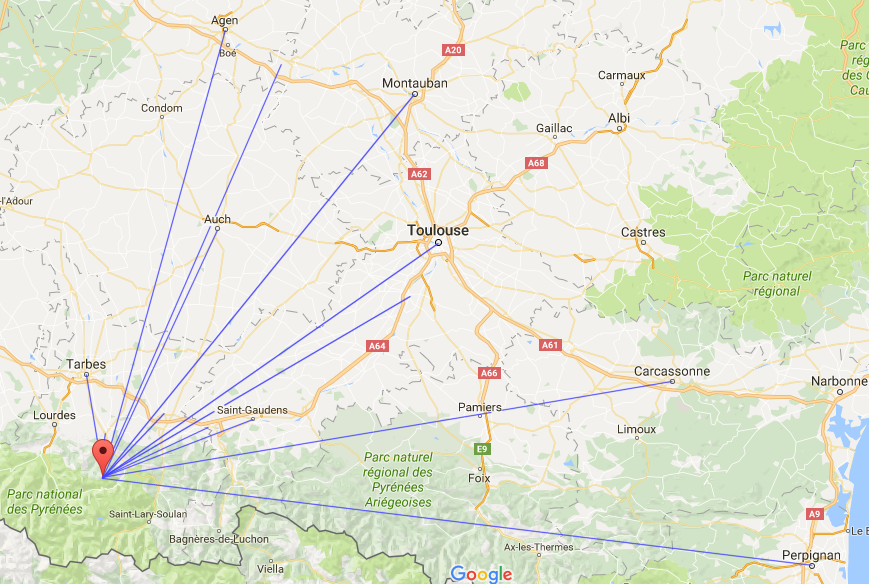

Durant les nuits des 2 et 3 décembre 2016, des prises de vue ont été réalisées depuis l'osbervatoire du Pic du Midi de Bigorre afin d'évaluer les halos de pollution lumineuse sur environ 270° d'azimuth du Nord jusqu'à l'Ouest en passant par l'Est et le Sud.

L'image ci-dessous montre l'horizon sur une centaine de degrés d'azimuth centrée sur le Nord-Est. Sur cette pose de 1 minute prise avec un objectif de 8 mm et une ouverture à 2,4 (800 ISO), on est frappé par la multiplicité des halos et les distances importantes auxquelles ils sont visibles. On peut remarquer l'influence prédominante des halos de Toulouse et de Tarbes. Sur cette image, les principaux halos sont repérés avec les distances des sources respectives [cliquez sur l'image pour l'agrandir].

La carte ci-dessous montre les directions des différents halos présents sur l'image. Perpigan est situé à plus de 220 km du Pic du Midi et son halo est bien visible à l'Est.

Des mesure SQM ont été réalisées durant les deux nuits et ont fourni de manière consistante des valeurs comprises entre 21,1 et 21,2 mag/arcsec2, ceci en utilisant un seul instrument. La Lune n'était pas présente. A l'œil, le ciel donnait le sentiment d'être entre les classes 3 et 4 de l'échelle de Bortle avec une Voie lactée assez visible mais qui manquait de détails et qui s'affaiblissait vers l'horizon. Le matériel posé au sol était bien visible.

Les deux images ci-dessous montrent des prises de vue similaires réalisées dans les directions Sud-Est et Sud-Ouest avec leurs principaux halos repérés.

On remarquera l'influence néfaste de la station de ski toute proche de la Mongie. Au cours de 20 dernières années, l'horizon Sud du Pic du Midi a vu peu à peu des halos de pollution lumineuse se développer, et on ne peut plus maintenant bénéficier d'un ciel vraiment noir jusqu'à l'horizon (ce qui impacte par exemple la visibilité des constellations du Sagittaire et du Scorpion durant l'été). Du côté Ouest, les halos de Saint-Sébastien mais aussi Saint-Jean-de-Luz, Biarritz et Bayonne, illuminent fortement l'horizon dans cette direction. Les points lumineux que l'on voit dans les montagnes sur ces deux images sont les phares des dameuses en train de préparer les pistes dans différentes stations de ski.

Voici pour terminer un time-lapse réalisé à partir des poses prises sur les horizons centrés sur le Nord-Est et le Sud-Est :

Modèle de simulation pour le PNP/PNR-PA

30 novembre 2016 - Philippe Deverchère

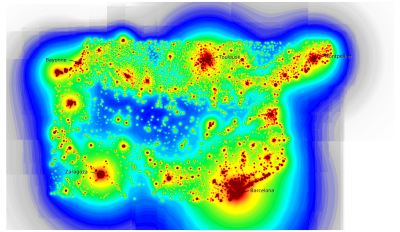

Une étude a été menée récemment avec pour but, entre autres, de produire des cartes de pollution lumineuse du Parc National des Pyrénées et du Parc Naturel Régional des Pyrénées Ariégeoises. Nous décrivons ici le modèle de simulation Otus qui a été utilisé dans ce cadre.

La vidéo ci-dessous montre le résultat de la simulation réalisée sur le PNP/PNR-PA et intégrée dans une carte 3D Google Earth. Le géoréférencement réalisé par Otus permet en effet d'appliquer facilement une carte de prédication de qualité du ciel dans l'environnement Google Earth puis de se déplacer dans la carte.

Dans cette vidéo, on commence par réaliser une plongée sur la ville de Lourdes puis on progresse dans la vallée des Gaves vers le sud. Sur cette vidéo, on peut voir que Lourdes, qui fait partie de la zone d'influence, est simulée avec un modèle à symétrie sphérique alors que les agglomérations situées au sud, qui font partie de la zone d'étude, sont simulées avec une modèle discrétisé qui permet de retrouver fidèlement leurs contours. On se déplace ensuite vers le Parc Naturel Régional des Pyrénées Ariégeoises puis on termine par le Pic du Midi, La Mongie et Luz-Saint-Sauveur.